|

|

- 閱讀:1173

- 回復:0

- 發表于:2010/3/24 18:55:15

- 來自:中國 江西 贛州

- 樓主

- 倒序看帖

- 只看該作者

下糶米崗

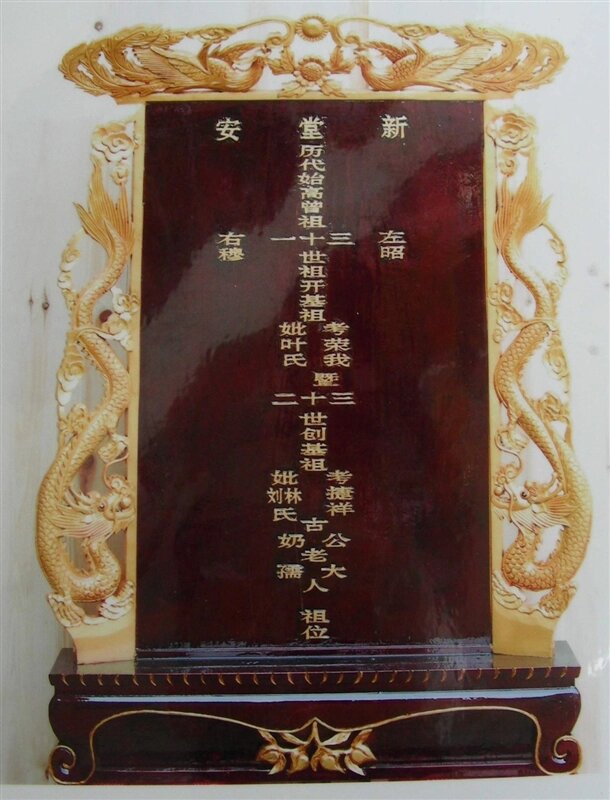

榮我公祠簡介

榮我公祠位于菖蒲五豐村下糶米崗,后龍山發脈于雞壟(籠)嶂,一路中出,忽高忽低,踴躍奔騰,,左右山脈皆護其衛至嵐山嶂頓起星峰,雄猛而下,如龍躍江,突似金扇,左右展開。前山層層顯秀峰,左獅右象栩栩如生,英姿雄糾鎖住水口,是一個山川秀麗,人杰地靈的風水寶地,此系仙人所致,故此昔號張仙堂。

據說張仙堂原系曾姓落基之地,曾姓在此居住時,后山牛路壢里有一個洞,洞內有條大蛇,經常出洞騷擾村民,使村民不得安寧,故曾姓遷往別處。

曾姓遷走后,我祖八世祖(南遷三十一世祖)從富字榮我從上糶米崗移徙張仙堂。相傳按照仙人指位建造了榮我公祠,此處永系古氏裔孫昌盛之地,又在上糶米崗下片,故張仙堂改名為下糶米崗沿用至今。

榮我公在下糶米崗開基后至現在,裔孫經歷了三百多年的歷史,數百年來諸事俱盛,人才輩出,在清朝大啟門第,富甲鄉邑。裔孫習詩書、學騎射,文經武繹,濟濟盈門。雍正元年,全仁兆科舉人至乾隆十五年,剛與風度、風化、風光、安邦或同科或聯科俱登金榜(中試舉人)而剛十六年會試進士聯捷欽點御前侍衛勅封奉政大夫。風度十九年(甲戍)會試進士聯捷欽點御前侍衛勅封昭武大夫,特授直隸赤城保都司(相當于現在的衛戍區司令)。古剛、古風度聯捷欽點御前侍衛,在下糶米崗水口和五豐圩伍拾坵各豎了一塊下馬石,(即:任何官員路經此地都必須下馬步行)乾隆三十三年肇圖又登金榜(中試舉人),安邦為全仁子,肇圖為全仁孫,父、子、孫三代都是中試舉人,三世科第相繼顯榮也。風化、風度為胞兄,而剛與風光親兄弟共登金榜皆榮我之后,俱祖孫、父子、兄弟、叔侄同登科甲,所謂“一門三世七科第”此也。

據歷史資料真實記載,當時贛郡九堡侍衛僅四,古姓居三,榮我公后裔居其二,為長邑增光,虔南特出,家門之盛為贛南第一。

全仁公字宜高,在五拾坵建造了房屋、杉臘橋頭建馬欄一處,后又造了房屋三棟,開辟了紅頭嶺馬道,是騎馬練武、學習騎射之地,故稱此地為馬鍛崗。

同治乙丑(1865年),榮我公祠遭焚毀,蒸嘗稀薄,無策可施,榮我裔孫,盡忠盡力,竭忠盡智,設法把榮我公祠重建。

清末民初,三十九世裔孫由仁人志士牽頭倡修榮我公祠,添筑了防火、防強攻,石混結構的第一環龍衣屋,經營策劃、費盡苦心、合族建造祖祠。

1957年由長輩提議,全族支持,添建了土木結構的第二環龍衣屋。

1962年由生產隊隊委會倡議,眾裔孫全力支持修建了土木結構的第三環龍衣屋,榮我公祠自1865年重修后,已壹百余年,有些瓦面漏水,大梁腐爛,即將倒塌,眾裔孫提議,各戶獻工獻料,于1965年將祠堂修葺一新。

改革開放后,榮我公陽上裔孫在為祖國創造財富的同時,自己也已成為時代的強者,國家的精英。在國家碩士研究生考試中,有四位榮我公陽上裔孫金榜題名。三十多位大中專畢業生分布全國各地為社會主義建設服務,有的已成為科級、廳級領導干部。外出打工人員有的已融入當地并成為佼佼者,在家耕耘的裔孫勤勞致富,在新農村建設中積極促進“兩個文明”發展,把下糶米崗打造成具有客家特色的生態小區,榮我公祠確實是人杰地靈、民風文明的金色寶地。

+

|

|

|